2011.12.29 | 岡ちゃんのぐだぐだコラム

2011年1月~12月

■2011年の終わりに

天下国家は論じないというこのコラムの原則に少し反しますが年の終わりなのでちょっと。2011年3月11日は私自身と日本人全員がこれから生きていく上で忘れられないし、忘れてはいけない日になりました。そして、長崎、広島を経験したこの国が福島を経てなお変わらない事が本当に情けなく、残念です。この国に56年生きてきて、今年ほど日本と日本人を恥ずかしく思ったことはなかったと思います。今年、テレビのある番組で見た事が人間というもののすべてを物語っているなとこの頃思っています。何の番組かは忘れましたが、サルに容器一杯のサツマイモを与えるシーンがありました。普通に容器一杯のサツマイモを与えると、サルはどこかで満腹感を覚え食べるのを止めてしまうのですが、ある条件を加えるとサルは容器一杯のサツマイモを食べきってしまうのです。その条件とはバターと蜂蜜をサツマイモにかけること。今我々が享受する贅沢な生活は本来の満腹感をはるかに超えた事をこれでもかとさらに増やそうとしているようなものだと思うことがよくあります。それでも人間はきっと戻れないのでしょう。美味しい料理、美味い酒、綺麗な服、かっこいい車、すばらしい音楽、感動を与えるスポーツ、すべてが蜜でありスパイスです。文明を発展させてきたのも滅ぼしたのも人間です。これほど多様な文化を持つのも人間だけでしょう。人間とは偉いのか愚かなのか本当に分からなくなってしまいました。とにかく来年は今年より良くなってほしいとそれだけを願うだけです。もちろん地球上のすべて生き物にとって。今年も1年ありがとうございました。

2011.12.29

■見込み違い

今回、木浦(モッポ)という街に行ったのは、F-1韓国グランプリを観戦するためである。鈴鹿のF-1が冨士に移行した年以来、鈴鹿に戻ってきてからも結局日本グランプリは色々あって行けなかった。で、その替りと言ってはおかしいが(普通はそっちの方が行き難いやろと言われるので)毎年、どこか海外のサーキットまでF-1を観に行った。それでも、仕事上、土日をはさんで最大3泊が限度なので、行けるところは限られてくる。そんな中、開催時期と移動時間を考えると今年は韓国以外にいけるグランプリがなかったのである。もちろん初めてやし、何より近いのがいいと思っていた。ところが近いというのは勝手な思い込みで、関空からソウルに行くより新幹線に乗っている時間の方が長いとは夢にも思っていなかった。さらに韓国でのF-1人気はまだまだはじまったばかりであり、新幹線も予約なしで乗れるとこれも甘く見積もっていた。結局、直前になると、チケットのネット販売は締め切られるし、新幹線はソウル行き最終便でしかも並び席は取れずで、ソウルに着くのは深夜になる。行く直前になって初めて木浦の場所を地図で見ると、ソウルから遥か離れた、半島の南西の端っこのような場所である。距離的には釜山の方が近そうであるが、電車も車もなさそうやし、やはりソウルの大都会に比べると、釜山では行くところも少ない。まあ、そんなこんなで行く前はちょっと不安もあったが、行ってみれば明洞の焼肉屋さん、木浦の地元食堂、新幹線の駅と行く先々で親切な人に出会い、良い旅やった。特にサーキットの案内係の女性は日本語も上手で席も手際よく取ってくれた。今回は悪い方の見込み違いより良い方の見込み違いが圧倒的に多かったといえる。想定外も良い方は大歓迎やね。

2011.12.23

■ニセナリエ

今回、初めて木浦(モッポ)という街に行った。(理由は次回)何と言うか海に近い田舎町の雰囲気であるがKTX(新幹線)の駅前には少し華やかそうなネオンが見えたので、ちょっと歩き回ってみた。新幹線の時間待ちが1時間以上あったので、いわゆる商店街のようなところのネオンの光っているところはタテ横の通りをくまなく歩いてみた。そこでちょっと驚いたのはいくつかの通りが写真のようなニセナリエ状態(こっちが本家ならすんません)で、しかも色がどんどん変わっていくところもある。ドギついピンク色や紫色を使っていることころもあり、色のセンスはイマイチであるが、何というか不思議なインパクトがある。夜だったこともあり、通りに日本人はほとんどいないし、観光客も歩いている様子はなく、写真を撮っているのは俺だけであった。日本では最近LEDを使った繊細なブルー系の色が多いように思うが、こちらは電気代なんかおかまいなし、という雰囲気で勢いよく光っている。こういうのを異国情緒というのか異様な雰囲気というのか、ちょっと印象が複雑な街やった。

2011.12.12

■毒蛇とかたつむり

某タレントが紹介したのがきっかけらしいが、韓国コスメは相変わらず人気のようである。ソウルの繁華街ミョンドン(明洞)には韓国コスメの店が文字通り林立し呼び込み合戦が繰り広げられている。今回の韓国行きに際して、俺ともう一人のオヤジは指定のコスメを買ってくるように家族などから指示(命令)を受けていた。宿泊がミョンドンの街中だったのだがソウル駅からホテルまで歩いていく途中でロッテホテルの免税店に先に寄ってみた。コスメ専用階に行ってみると、中は日本人の中年女性でごった返している。家族から指示されたメモを握り締め店員にコーナーの場所を尋ねやっとたどり着くと、「売り切れです」と言われてしまった。売り切れならしょうがないと、一旦ホテルにチェックインしミョンドンの街に繰り出すとあるわあるわ指示されたメーカーも含め、どんだけ化粧品店があるねん、というくらい並んでいる。もちろん俺は韓国コスメに詳しくないが、どうも最近のトレンドは毒蛇とかたつむりのようである。それらを使ったクリームやパックをどの店でも熱心にアピールしている。指示された商品もすぐに見つかってそれはよかったが、やっぱり人気があるということはそれだけ効果が実感できるのかなあと思うのと同時に、毒蛇やかたつむりてどんだけおるねんと単純に疑問が湧いた。そのものが入っているのか成分を使ってるのかようわからんが、いずれにしても女性の美への執着は毒蛇をも凌駕するっちゅうことやね。

2011.12.03

■世界の車窓より(ふたたび韓国③)

新幹線の席は車両の一番後ろだったので、乗り込んでくる他の客を観察していると、ほとんどの乗客が小さめの水のペットボトルを手に持っている。しかも同じブランドのようなので最近韓国で流行っている商品なのかな、と思っていた。そして出発してからしばらくしてトイレに行ったときその理由が分かった。トイレ手前のデッキのところには新聞やお菓子や飴玉(関西で言うところの飴ちゃん)が籠に入れて置いてある。「へえ、これは日本では見たことないな」と思い何やら書いている注意書きを見ていると、「自販機のペットボトルが点灯していれば自由に出せる」と書いてある。「あ、これか」と納得し、出そうとしたが、すべて空になっていてボタンが消灯していた。タダのもんでもというかタダだけによけいに関西人特有の「損した」という気分になった。で、もちろん帰りの電車では行きの反省を活かし、席に着く前に先に自販機(タダなので販売機ではないが)のところに行き、ちゃんと頂いた。皆さんもグリーン車に乗るときは気を付けなはれや。

2011.11.29

■世界の車窓より(ふたたび韓国②)

日本の新幹線のようにワゴンに商品を色々載せた販売員さんが来たので、コーヒーとお菓子を3人でそれぞれ買った。そしてコーヒーを一口飲むなり、全員が「まずっ」と声を揃えた。茶色い液体であるが、コーヒーの味も香りもしない。「なんじゃこりゃ」とか言いながらしょうがないので、ぼちぼちすすっていた。そして俺の好物マカダミアンナッツのチョコレートの箱を開けてびっくり。こっちも「なんじゃこりゃ」の状態で、写真で確認いただけるかどうか分からないが、チョコレートの粒が全然そろってない。こんなチョコレートちょっと見たことがないくらいで、ある意味面白かった。屋台のばら売りの手作りお菓子ならいざ知らず、きちんと箱に入った大量生産の菓子でこんなにいびつなのはちょっと考えられんね。どんな検査してるねんやろと思うね。そういや韓国でこういう箱に入った菓子を買うのは初めてかもしれんので今まで気づかなかっただけかもしれん。味もまあ大したことはなく、コーヒーもチョコレートもまだまだ進歩の余地が大きいが、そのうち電化製品や自動車のように凄い勢いで進化してくるかもしれんね。

2011.11.22

■世界の車窓より(ふたたび韓国)

相変わらず弾丸の1泊2日で韓国に行ってきた。関空から金浦までは飛行機で2時間弱であるが、今回はソウルから木浦という町まで韓国新幹線(KTX)で往復6時間という電車移動を含んでの旅である。前回は釜山からソウルまでの移動時、席のあまりの狭さに懲りたので、今回は特等席(グリーン)をあらかじめインターネットで予約しておいた。席は写真の通り、サンダーバードのグリーン車のように横が1席、2席であるし、天井からはモニターも下がっておりもちろん流れている言葉はわからんが、まあ十分くつろげた。しかし、スピードは相変わらず遅い。駅を飛ばすのだけがメリットみたいなもので、確実にJRの新快速の方が早いな、というようなスピードでトロトロと走る。いつものように車窓からの風景がないのが恐縮ですが、田園風景は日本の田舎と変わらず、ぼうっと眺めていると日本のどこか地方のローカル線に乗っているような錯覚に陥る。朝が結構早くあわてて出てきたので、コーヒーが飲みたくなり、ちょうど来た車内販売でコーヒーとお菓子を買ったが、これはちょっとひどかった。日本の新幹線の車内販売のレベルを期待していたのがそもそも間違いやった。(つづく)

2011.11.16

■世界の車窓より(サンフランシスコ)

自動車事情と共に不人気なシリーズ第2弾、世界の車窓ですがせっかくなので(何がせっかくか分からんが)続けます。サンフランシスコから日本に帰る日、空港まで何で行こうか考えた末、ホテルから駅まで少し歩く必要があるが、時間が読めるということで地下鉄(通称バート)にした。で、海外でこの手の乗り物に乗るときの最初の関門は券売機での切符の買い方である。あらかじめ調べてきたわけでもないので、行き先までの料金は分ったが買い方が分からない。画面の案内を見るとどうもつり銭が出ないような感じである。たまたま俺は小銭があったため料金ちょうどを入れてボタンを押すと切符が出てきた。その間、メンバーの一人は少し離れた別の券売機であれこれ試していると「どうしたんだ買い方が分からないのか」みたいな事を言いながら中年の男性が親切そうな笑顔で近づいてきた。そして「俺がやってみるから見ていろ」みたいな事を言い、「俺が行くのはここで」といい友人に料金を入れさせ、次に「空港はここで」とさらに料金を入れさせボタンを押し、出てきた2枚の切符の一枚は自分が持ち、もう一枚は友人に渡し、空港行のホームまで案内してくれ「それじゃあ」みたいな感じで去って行った。こうやって一連の動きを書いてしまうとちょっと変なことに気付くが、この流れをスムーズにやられると一瞬何が起こったか分からなかったのである。電車にのってしばらくして「しまった、だまされた」と初めて気が付いたのである。まあ、大した金額でもないし、チップと思えばそれまでやが、ちょっとやられた感が残るのは悔しい。まあ、それはそれとして、電車の写真はいつもの通り車窓の風景ではなく、車内の風景で、自転車を直接持ち込めるようなので、その様子を撮った。地下鉄に自転車をそのまま持ち込めるのは、自転車乗りには素晴らしい環境といえる。まあ、変なおっさんがいるのだけはちょっと気いつけんとあかんけどね。

2011.11.08

■桑港シリーズ(加州自動車事情⑤)

日本では法律上自動車の扱いで、だから普及が進まんのかとも思うが、まあそれはともかくとして、俺が最も興味を持っている乗り物のひとつにセグウェイがある。日本の観光地でも乗れる所があるが、サンフランシスコにもセグウェイの市内ツアーがあるというのは資料で見ていた。そして、たぶんそのツアーをケーブルカー待ちの間に発見したのである。セグウェイが初めて発表されたときは世紀の大発明のように言われ、クルクル回っている画像などを見た時は度肝を抜かれたが、要はデザインがちょっと変わった電動車いすのようなものと思えば、最初ほどのインパクトに欠けてきた。それでも実物を見たことも、もちろん乗ったこともないものには好奇心を刺激される。実は半年ほど前に所用で行ったとある滋賀県内の施設でセグウェイの貸し出しがあり、そうとう悩んだが結局あきらめた経過がある。今回のように海外の都市やリゾートのツアーならあまり抵抗感なく乗れると思うが、今回の旅行でも時間の問題と興味を示すのは俺のみであったため試乗はまた見送られた。冒頭に書いたように、世界中でも法律上の扱いや安全性の課題や価格の問題で普及が進んでいないようである。電気を必要とするとなると今では原発のことも俺は気になるし、ソーラーで動けたらええのにな、と思う。宇宙旅行もええけど、こういう技術にももっと力入れてもらえんかなと思うね。(このシリーズ終わり)

2011.10.31

■桑港シリーズ(加州自動車事情④)

第二次世界大戦中のドイツの軍用車では、キューベルワーゲンとシュビムワーゲンが有名(一部のカーマニアあるいは軍事オタクに限るかもしれんが)である。俺はこの2台とも好きで子供の頃プラモデルを作っていたような気がする。特に、このシュビムワーゲンというのは4輪駆動で何と水陸両用車なのである。マッハ号でもない限り(ていうかマッハ号はマンガであるが)一般的に車は陸上しか走れないのは当たり前やが、シュビムワーゲンは陸からそのまま水上を走れるのである。細かい構造は省くが、これ、子供の時に聞いてすごいな、と思った。まあ、女性にとっては別に何てことないかもしれんが、車好きの男子ならこの気持ちは分かってもらえると思う。で、なんでこんな事を書いているのかと言えば、サンフランシスコの市内を水陸両用車が走っていたからである。結構デカい船にタイヤが付いたような構造でフィッシャーマンズワーフの車道脇に停まっていたのを見つけたのであるが、その車というか船がいっぱい人を乗せて市内のど真ん中を走っていたのをその後見つけ写真を撮ったのである。それで、久しぶりにシュビムワーゲンを思い出したのである。これ、もし日本で車の免許と小型船舶の免許と両方持ってたら、公道と海とか湖とか走れるねんやろかと真剣に考えた。琵琶湖の湖上交通の話はよく出るねんけど、色んな規制や利権でいつも進まへん。水陸両用車て世界的には観光以外であんまり実用されてないようやけど、俺は研究の余地が十分にあると思うね。

2012.10.22

■桑港シリーズ(加州自動車事情③)

サンフランシスコには、世界中の旧車がいっぱい、と期待していたが、市内のクルマ風景は他の大都市と変わらず、良くも悪くもこれが各自動車メーカーの世界戦略の結果かなあとちょっと残念やった。やはり多いのは新しいベンツやBMWで、アメリカでも人気が高いのかなと思ったが、別にこれなら、ホーチミンでも変わらん。俺の好きなベンツW123のワゴンとかBMの2002あたりがゴロゴロ走っていると思っていたが、皆無であった。そんな中、唯一異彩を放っていたのは(俺にはそう見えた)写真のブルーバード510。すすけたようなベージュ色でイイ感じにボロいのをゴールデンゲートブリッジの渋滞の中で見つけた。俺の中学校時代に好きだった国産車のひとつで、1969年のサファリラリーでクラス優勝もしている。石原裕次郎が主演する「栄光への5000キロ」という映画はこのサファリラリーの活躍を題材にしたもので、サバンナの夕焼けの中を走るこの510のシルエットが今でも思いだされる。古いブルーバードとしてはこれの先代の410が何と(と言っても最近の人にはピンとこないと思うが)ピニンファリーナのデザインであることはマニアの中では有名であるが、商業的にはこの510のほうが成功しているのでブルーバードといえば510そしてラリーの日産というのが俺ら世代のイメージである。当時から俺はラリーやF-1が好きでいまだにというか今でもF-1には通っているが、日産、トヨタ、ホンダと国産大手メーカーが大きなレースから撤退してしまったのは本当に寂しい限りである。電気自動車やとかハイブリッドとかの競争の時代であるが、ハイブリッドはともかく原発の電気で走る電気自動車のどこがエコなのかねえと俺は思うけどね。

2011.10.18

■桑港シリーズ(加州自動車事情②)

サンフランシスコは近代都市のど真ん中をケーブルカーが走っているようなところなので、合理的なのかエエかげんなのかよう分からんところである。そもそもこんなに坂の多い街で都市設計をしたのだからあんまり考えてないともいえる。でも郊外には子供の頃から嫌と言うほど映像で見た片側4車線以上あるフリーウェイが続き、正にアメリカらしい風景が広がる。ところがゴールデンゲートブリッジを通ってサンフランシスコ市内に入るのには何と料金所を通る必要があり、大渋滞となる。確かシンガポールでは走行する車に自動的に課金するシステムがあったと思うが、こんなクルマ先進国で何で料金所渋滞が起きるのか不思議でならん。それまでのスムーズな高速走行からのいきなりの渋滞で、一気にテンションが下がってしまう。しかし、さすがやなあ、と思ったのは、下り坂の渋滞の中、俺たちの車の前の車の後席ドアが開いたと思ったら、若者がスケボーに乗って渋滞の中を滑っていったこと。下り坂でトロトロ進んでいる車の列の間をスラロームで抜けていく。クルマよりはるかに速いスピードであっという間に見えなくなってしまった。常習犯なのか思いつきなのか分からないが、良くも悪くもこの辺はアメリカやねえ、と感心してしまった。(写真:スケボ少年はこの渋滞の間を滑って行った。)

2011.10.07

■桑港シリーズ(加州自動車事情①)

お待ちかねの(誰も待ってないのはわかってますが)ご当地自動車事情です。カリフォルニアといえば俺のようにアメリカかぶれで自動車好きにとっては憧れの地である。キーワードとしては、オープンカー、ピックアップ、改造車などが浮かぶが、何といっても青春映画「アメリカン・グラフィティ」のイメージが強い。さらに古いところではイージーライダーもあるが、俺はバイク乗りではないし、あまりにも結末がショッキングやし、俺がそれを見たのは田舎の中学生時代であったため刺激がキツすぎて印象がよくない。それに比べるとアメリカン・グラフィティーは大人になってから見たためとプラターズの歌とともにその何ともいえない甘く切ないイメージは今でも残っている。よく考えれば(というか考えなくても)この映画は、監督、脚本がジョージ・ルーカス、製作はフランシス・コッポラ、主演リチャード・ドレイファスと凄いメンバーである。それぞれのその後の成功は俺が言うまでもないがその映画をリアルタイムで見られたのは嬉しいことである。なぜか、中途半端な自動車ネタがさらに中途半端な映画ネタになってしまったが、いずれにしてもカリフォルニアというのは自動車好きの聖地ともいえる。古いところではルート66の終点もカリフォルニアやし、今どきでは、トヨタとの提携で話題になった電気自動車のテスラ社も本社は確かカリフォルニアやったしと、いつの時代もアメリカの車社会とカリフォルニアは切っても切れない関係やなと思う。

2011.09.29

■桑港シリーズ(オーパスワン編③)

ワイナリーの屋上は白くて広いテラスになっていて、オーパスワン専用のブドウ畑や遠くのブドウ畑の中を走るワイン・トレインを眺めながらワインが楽しめるようになっている。すでにいくつかのグループがテーブルに座っていたが、ラッキーなことに一番奥の広いテーブルが空いていたので、そこへ陣取った。2つのグラスの台の部分にはそれぞれ6と7という数字がマジックで書かれていて、2006年物と2007年物がわかるようになっている。美味いワインであることはもちろん分かるが、表現方法が思い浮かばないのと違いそのものがよく分からない。言われてみればこっちの方が芳醇かなとか、こっちの方が確かにフルーティーかなとは思うが、ブラインドテストならまず俺には分からないだろうと思う。しかし、グラス2杯で安モンのワインが5本は買える値段なのだからと思うと、まあ、それだけで豪勢な気分になるのは当然である。ナパのワイナリーめぐりをしている人々はワインやシャンパンを楽しむためにきているわけで、もちろん一日や二日で回りきれるわけではないが、それぞれの楽しみ方を満喫しているように見える。日本ではバブル経済真っ盛りの頃、ボジョレーヌーボーを世界一早く飲むとかで、フランスから空輸してバカ騒ぎしていたのを思い出す。懐かしいといえば懐かしいがよく考えたら恥ずかしい騒ぎである。もうあんな騒ぎはしたくても出来ないだろうし、もし出来たとしてもそんなことはどこかよそに任せておいたらエエと思う。まあ、日本では自然条件も含め、ワイナリー自体がいっぱい出来る条件ではないと思うが、その楽しみ方だけは見習いたいもんやねえ。

2011.0926

■桑港シリーズ(オーパスワン編②)

美術館のような前庭を抜け、入り口のドアを開けると、そこは本当に美術館のように余計なものが何もない広々とした玄関ホールで、外の暑さとは全く関係ないという風にブラックスーツを着た男性がパソコンを置いた台の後ろに立っている。「おい、1時間も遅刻したらまたあかんのちゃうか」とこそこそ話しているうちに、友人は受付の男性に予約をしてきたが遅れたことを伝えている。男性はパソコンにパチパチと入力し、画面を確認している。しばらくの沈黙と緊張の後、OKが出て奥の部屋に進むように促された。「ああ、よかったなあ」とか言いながら、綺麗な中庭を眺め指示された部屋に行くと、そこが試飲のためのワインを受け取るカウンターになっている。担当の女性が、今日はオーパスワンの2006年物と2007年物を用意していること、そしてその2006年物と2007年物のテイストの違いをペラペラと説明しているがもちろん俺にはほとんど聞き取れない。聞いていた友人はおそらく最初から決めていたのだと思うが、全員にこの2種類のワインを注文してくれた。まあ、少々小金を持っている友人なので、皆ありがたくゴチになったが、このワインはグラス一杯30ドルである。30ドルといえばあなた(って誰に言うてるのかわからんが)1ドル80円としても2,400円でっせ(小学生でもわかるっちゅうねん)。子供の頃赤玉ポートワインだけがワインやと思うてた昭和30年代から思えば、ホンマに隔世の感がある。やっぱ長生きはするもんやねえ、と意味もなくシミジミと感じてしまった。で、このワインはどうも屋上のテラスで飲むのがパターンのようである。(さらにつづく)

2011.09.14

■桑港シリーズ(オーパスワン編)

今回のほぼ弾丸サンフランシスコツアーの目玉はナパバレーのワイナリーめぐりである。ナパはカリフォルニアワインの主産地で400を超えるワイナリーがあるらしい。そしてその中心的な存在であるオーパスワンのワインを楽しむのが今回のツアーのハイライトである。俺はワイン通ではないし、ワインの味もよくわからないが、ワインそのものは好きである。今でこそ日本でも1本千円以下でワインが手に入るようになったが、やはり俺の子供時代での印象ではワインはそもそも上等な飲み物である。そしてその中でも銀座や北新地なら確実に数万円はするらしいオーパスワンが飲めるとなるとやはりワクワクもんである。ここでオーパスワンの謂れを書くことは止めとくが、そのワイナリーの外観を見ただけで明らかに他のワイナリーとは雰囲気が違う。遠くからみると、ぶどう畑の中の要塞のようにも美術館のようにも俺には見えた。こんなとこ一人で初めてやったら絶対入れへんね、と思う独特の雰囲気を醸し出している。実は今回の弾丸ツアーの首謀者である友人は、昨年ここへアメリカ人と一緒に訪れたとき、予約をしていないからと、試飲すら断られ、なおかつ買うことも出来なかったというのである。連れてこられたアメリカ人も「おお、なんてこった」(原語は英語)とえらく憤慨していたらしい。その時の反省を踏まえ、今回は予約をしてきたらしいのだが、到着したとき、すでに予約の時間を大幅にオーバーしていたのである。(つづく)

2011.09.09

■桑港シリーズ(ケーブルカー編)

フィーシャーマンズワーフからの帰りはちょうど名物のケーブルカーが始発駅で利用できるため、それに乗ることにした。平日にもかかわらず結構な人で小一時間ほど待たされた。それでも誰一人不満そうな顔をしてないどころか、ニコニコと談笑している。たぶん、俺が一番不満そうな顔をしていたに違いない。2台というか2両見送ってやっと乗れるかなと思っていると、車内はすぐに一杯になった。そして最後に乗った俺たちは後ろのデッキに立っているよう指示された。が、これが特等席でデッキから身を乗り出して前を見られるし、写真は撮れるしで本当に得した気分になった。それにこのケーブルカーは完全にアミューズメントである。いくつもの坂道を登ったり下ったり大迫力で、遊園地のジェットコースターなどには絶対乗らない俺もめちゃくちゃ楽しかった。しかも対向のケーブルカーとすれ違う時は完全にハイタッチが出来るくらいの至近距離で思わず身を引いてしまう。前のデッキでも身を乗り出して乗っているし、止まった時に適当に降りるというアバウトさも大陸的でいい。始発駅ではどこでも長蛇の列やが、それも納得できる。大都会のど真ん中でこんな乗り物は日本では絶対に認可されへんやろね。サンフランシスコ観光のおススメNO1は間違いない。

2011.08.30

■桑港シリーズ(フィッシャーマンズワーフ編)

チャイナタウンを抜け、結局そのまま歩いてフィーシャーマンズワーフまで行ってしまった。フィッシャーマンズワーフと言えば、今まで、何千回何万回と(ちょっとタイソウかな)聞いた響きである。アメリカかぶれだった俺の青年時代は、アメリカ若者文化→西海岸→サンフランシスコ→フィッシャーマンズワーフという流れで覚えていて何かすごいところのように思っていた。最近は日本の観光地でも類似の施設があるが、何せ元祖やからなあと期待は膨らみまくっていたが、いざ着いてみると「え、こんなもん」という感じであった。平日の朝早めの時間であったこともあり、まだ開いていない店もあり、観光客もまばらであった。特にお土産店で見るべきものもないし、シーフードレストランもそれなりの雰囲気を出しているがイマいちインパクトに欠ける。名物のシーフードでも食べてみて安くて旨けりゃ印象も違ったかもしれんが、全体的に店といい内容といい、かなりショボい感じがした。アルカトラズ島が間近に見えてそれはよかったが、結局、例によってレギュラーサイズでも飲みきれないほどバカでかいコーヒーをベンチで飲んだだけやった。勝手に期待を膨らませていた俺が悪いのか、営業努力が足りない向こうさんが悪いのかよく分からんが、今回の旅行の期待外れNO1であることは間違いない。

2011.08.24

■桑港シリーズ(チャイナタウン編)

サンフランシスコの宿泊ホテルはユニオンスクエアーの近くだったので買い物の下見がてらぶらぶら歩き、さらにフィッシャーマンズワーフ方面に歩いていくとチャイナタウンの真っ只中を抜けていく格好になる。ホノルル、メルボルン、バンクーバーと行ったことのある都市ではどこもかなり大規模なチャイナタウンがあったように思うが、「桑港(サンフランシスコ)のチャイナタウン」の歌が昭和25年(さすがに私も生まれてませんが何故か歌は知ってます)ということなので、その頃すでにその存在が大きかったのだろうと推測する。で、いつも思うのはそれに対して今日まで続いている日本人街というものが世界の都市にあるのかどうかということ。どうも知っている限りではチャイナタウンやコリアンタウンほど定着しているところはないように思う。もとはあったのだが日本人街として定着発展しなかったとも聞くし、続かなかった理由も色んな説がある。良し悪しの判断は人によって違うと思うが、もし、俺が英語に不自由で(もし、やなしにホンマにそやねんけど)遠い異国の地で暮らすことを想像したとき、そこに、日本人街があり、そこへ行けば、皆日本語でしゃべり、日本の食べ物や風習や情報があるとすればどんなに心強いだろうと思う。大震災やなでしこジャパンの活躍を通じて日本人は和の心を大事にする国民といわれているが、海外の大都市でのチャイナタウンの活気を見ていると、日本人は一定の条件の下でしか和を発揮せえへんのちゃうかと思ってしまう。

2011.08.18

■桑港シリーズ(JAL終焉編)

今回乗ったJALのサンフランシスコ便は、日本の航空会社として初めて太平洋を渡った栄光の001便、002便の復活版である。今でこそ落ちぶれてしまった感があるが、「アテンションプリーズ」(1970年代のテレビドラマ、紀比呂子主演、知りまへんやろね)を見て育った俺としては初めてのメインランドということもあり期待は大きかった。しかし、というかやっぱりというか、JALに以前の輝きはないし、何と言ってもサービスの質の低下が甚だしいね。まず、米国入国に必要な税関申告書を配るとき俺だけ飛ばされた。そのうち気が付くかと思っていたが気が付く様子がないし再度の確認もない。着陸が迫ってきたので「すいません、税関申告書もらえますか」と丁寧に言うと、「はい」といって後ろの方に行った。当然すぐに持ってくるものと思っていたら、まったくその気配がない。これは嫌がらせか悪い冗談かと思ったが、ホンマに忘れ去られているようや。遂に業を煮やして通りがかったCAに「先ほど税関申告書を頼んだんですけど」とちょっとキツめに言うとやっと持ってきてもらえた。こんなこと初めてやけど、さらに同じことを飲み物でもやってくれる。向こうから「何か飲み物はいかがですか」と聞くので、「オレンジジュース」と言うと、普通に「かしこまりました」と言うのに持ってこないのである。夢を見ているのかと思うくらい不思議な話や。帰りの夕食は俺が作ってももう少しましちゃうか、と思うくらい不味かったし、CAのストッキングには穴が開いてて、注意しようか、いややっぱり止めとこう、とこっちが気を使うくらい気になった。あまり好きな言葉ではないが、「もう完全に終わってる」ていう感じやね。JALさんもうちょっとマジメにやらんとホンマにあかんで。

2011.08.08

■桑港シリーズ(厚い壁編)

11時間超の夜間フライトをエコノミー席で行くのは辛いなとは思ったが、JALのマイルはほとんど持っていないため、ビジネスにもアップできず、まともに買えば50~60万円もするので何ぼ何でも無理やなとあきらめていた。だが直前になって最近各航空会社が力を入れているプレミアムエコノミーというのがあるのを思い出した。そして、ネットでプレミアムへのアップを試みたが、どうもアップができないエコノミーのようやった。それでも小さな注意書きを見ていると、キャンペーンにつき、当日空席があればアップできると書いてある。値段は片道30,000円。う~ん、これは結構イイ値段である。確かデルタのハワイ便は3,000円から6,000円くらいでアップできたはずや。JALさんエラい強気でんな、と一人でパソコンに向かいブツブツ言っていたが、当日しか分からないのでどうしようもない。で、当日は急いでカツ丼を食べ、早めにカウンターに行き、「プレミアムは空いてますか」と聞くと、結構空いている雰囲気やった。席もどこでもいけそうなので、プレミアムエコノミーの最前列、つまりビジネスクラスとの境目の壁の後ろで、真ん中4席の通路側にした。プレミアムエコノミーはエコノミーよりは少し足元が広いが、さらに前に席がない方が楽なためである。そして30,000円のおかげかどうか分からないが、結構空いている。並びは2席-4席-2席であるがそれぞれに一人づつしか座っていない感じである。これなら結構楽に行けそうやなと座った。目の前は写真のような壁で、離陸前は壁の切込みからビジネスクラスが見え、通路のカーテンも開けられているが、これが離陸すると変わるのである。離陸してしばらくするとこの壁がしまり、カーテンも閉められる。さらにそのカーテンには、ご丁寧に「トイレは後ろにあります」と注意書きが貼られ、ここから先は安モンの客は使うなとばかりの表示である。すべてが経済力で決まる階級社会とはこんなモンかな、とその一端を垣間見ることができる。それなら、最初から閉めとけっちゅうねん。

2011.07.29

■桑港シリーズ(羽田編)

今回のサンフランシスコ行は、日程の都合上、羽田からの深夜便になった。新しくなった羽田の国際線はテレビのニュースで嫌と言うほど見ていたので、ちょっと楽しみにしていた。仕事終わりで伊丹から羽田に着くと、もう夜の10時半過ぎであったが、新装なった飲食店などは当然開いているやろと高をくくっていたら大間違い。ほとんどの店がすでに閉店やラストオーダーの時間を過ぎている。確かに24時間営業してるとは誰も言うてないが、まあ、関空もそやけど、深夜便飛ばしてて何で11時やそこらで閉めるんかな、といつも思うね。コンビニもないし腹減ったし、どうしようと飲食店街を何回か往復するとどうも2軒だけ営業をしているようで、そのうち1軒が色々定食のメニューを表に出していた。他の店がほとんど閉まっているので、店の前に並べられた椅子には既に5組くらい待っているが選択肢がほとんどないので椅子に座って並んだ。店の前のメニューを見て選んでいる時、なぜかほとんどのメニューに「10時からのメニュー」と書いていたのが気になったが、まあええや、と思い入った。席に着くと、店の人が水と一緒に持ってきたのは表に並んでいたのとは全く違うメニュー。うどんとかラーメンとか丼とか単品中心で種類も少ない。さっき表に出ていた10時からのメニューちゅうのは朝の10時からのメニューやったんか、とやっと理解したが、どう考えても終わりの時間は書いてなかったように思う。それなら深夜は別メニューになりますとでも書いときゃええのにとは思うが、店を出ていくほどの元気もなくしかもなぜかカツ丼を食べてしまった。節電モードである程度暗いのはしょうがないとしても土産物屋も飲食店もほぼ閉店状態ではとても日本の玄関口とはいえんね。

2011.07.23

■桑港シリーズ(準備編)

なぜだか知りませんが、サンフランシスコの事は漢字で桑港と表記しますが、最近の若い人ならクイズマニアでもない限りたぶん知らないでしょうな。ましてや「サンフランシスコのチャイナタウン」などという歌はもちろん知らないでしょう。でまあ、それはエエとして、そのサンフランシスコにいつもの事ながらほぼ弾丸で行ってきた。金曜日の深夜に出発して火曜日の夜に帰ってくるという3泊5日コースで日程そのものはハワイと変わらないが、移動時間が往復で約20時間と長く時差が結構キツイ。毎年この時期にアメリカで仕事をしている友人を訪ねるプランが浮上し、強行軍となったのである。今回特別に必要な準備物はなかったのだが、前から2つの時刻表示が出来る腕時計があると便利と思っていたので、所用のついでに京都のYカメラに見に行った。大阪のYカメラの時計売り場ではいたるところにMADE IN JAPAN の表記をして日本製品のアピールをしていたが、京都のYカメラではもっとわかりやすく、各時計メーカーのショーケースに日の丸が表示してある。日本メーカーの腕時計も価格の安いものはほとんどが中国製か中国組立であるので、日本製品を買いに来た海外からの観光客が間違わないようにとの配慮(というか商売上のアピール)なんだろう。結局、2つ時刻表示が出来る時計は種類も少なく、値段も結構するので諦め、時間さえわかればいいと割り切り国産メーカーで中国組立の普通の時計にした。特価で1,980円。しかも貯まっているポイントで買った。こんな安モンの時計そのまま紙袋かなんか入れてもらえば十分と思っていたら、時刻も正確に合わせ、専用の箱に保証書までいれ、その日は雨であったため、手提げ袋の上からビニールまでかけ、深々と頭を下げ店から見送ってくれるという正に日本流のキメ細かいサービスで恐縮してしまった。前にハワイで安モンのアクセサリーを買ったとき、ギフトラップにしてくれと言ったら、あからさまに嫌な顔をされ、紙の箱と紙袋で渡されたのを思い出した。欧米ではこういう扱いは当たり前なのかもしれんが、やっぱり日本のサービス水準は世界一であることは間違いないね。

2011.07.19

■どっちがホンマ

家電の大手量販店でeo(イオ)光の販売促進のニイちゃんに声をかけられた。「eo光はご存じですか」て聞くので「ああ、こないだeoからNTTに替えたとこやねん」と答えた。「よければ理由を聞かせてください」とさらに聞くので、「あのね、時間帯によって極端に遅うなんねん、で、NTTは方式が違うから遅うならへんて言うから替えたんや」と本当の事を答えた。するとニイちゃんは「あの、NTTは方式が違うから遅くならないというのはウソやと上司から聞いています」と「ホンマでっか」みたいな事を言う。「最近、eoが増えていますから、近所の加入者が多いと速度に影響することはあります」とこちらはいつも聞いている話と同じことを言う。そのことはもちろん体感していてわかる。週末の夜11時くらいから深夜2時くらいまではもう高速道路で車が渋滞しているのと同じ感覚になる。深夜2時を回るととたんにつながり易くなるので、「ああ、明日の仕事に備えて皆寝たな」といつも感じていた。NTTの光は知り合いの人も、別の営業マンも同じように絵を書いてeoとの違いを教えてくれた。結局それを信じてeoから光に替えたのであるが、「あれはウソです」っちゅう営業も凄いね。そしてそのニイちゃんは「今度またeoに替えてください」と言って離れていった。こういうものは全く同じ条件で比べられんし、シローとでは理屈が分からんねやから、専門家の言う事を信じるしかない。でもまあ、こんなものはちょっとくらい早うても遅うても大勢には影響がない。原発のように重要なことで、「安全です」っちゅうのと「安全ではありません」っちゅうのが両極端なのが一番困る。ホンマはどっちやねん、てみんな思うてるやろね。

2011.07.08

■門前薬局(2)

診察の後は病院近辺の決まった薬局で薬をもらうのがいつものパターンであるが、ある時、診察後に急用があったため、別の薬局で薬をもらうことにした。そこで、思いついたのは家の近所にある大手ドラッグストアー内の薬局である。行ってみると窓口は空いているし、これはたまたまやけど、しばらく会っていない同級生が対応に出てきてくれたりで、「なんや、あんた此処にいたんか」みたいな話で結構新しい発見があった。そして精算をしようとすると「ポイントカードは?」て聞かれた。へえ、ポイント付くねんや、と思いちょっと嬉しかった。そういえば、ここのドラッグストアーは行政関係に支払う手数料のチケットを買ったときもポイントを付けてくれた。薬や行政手数料にポイント付けてもエエんかいな、と思うけど、まあもらえるモンはもらっとこうちゅう事やね。けど、ポイントも最近増えつつある電子マネーの一部やと思うと、しれてるとはいえ、本来値引きの出来んはずの薬や行政手数料の実質値引きとちゃうのん、と思ってきた。で、まさか、とは思ったが同じ種類、同じ量の薬をもらった2軒の薬局の値段を比べてみるとなんと、ポイントが付く薬局はポイント分以上に薬代が高かったのである。ポイントが付く付かんの前に薬の値段に差があるっておかしいのんちゃうの、さらに疑問が膨らんできた。

2011.06.29

■門前薬局

医薬分業になってから病院で薬をもらうことがほとんど無くなり、薬局まで行くのが邪魔くさいといえば邪魔くさい。この制度の本来の趣旨が何やったかもうわからんようになってしまったが、このしくみになって最初の頃、大きな病院の前に並ぶ処方箋薬局では、店の前におネエさんが立っていてさながら風俗店の呼び込みの様相を呈していたのを思い出す。病院前の薬局を業界では門前薬局というらしいが、いつのまにかこの呼び込みは無くなってしまった。当局からのお達しでもあったのかと思う。俺がいつも行く公立病院では、診察料の会計の後ろに係のオバさんが控えていてFAXで処方箋を送ってくれる。複数の薬局の看板があり、どこにするか聞いてくれるがもちろん違いはわからない。一番最初に選んだのがあえて病院から遠い方で、以降ずっと同じところにしているので、比較のしようがなく違いがあるのかどうかもわからない。ただ、わざわざ病院から先にFAXを送っているのにどう考えても実際に提出した処方箋で薬を入れているとしか思えんほど時間がかかる。「何のためにわざわざ病院からFAX送ってるんですか」て毎回聞こうと思うが実行していない。最初に遠い薬局にしたのはその方が空いてて早く貰えると思ったからであるがどうもその効果はなさそうである。でもまあ、同じ薬貰うんやし、待ち時間と愛想以外に違いはないやろと思っていたのであるが実は違いがあったのである。(つづく)

2011.06.25

■敷居の気持ち

夏の京都の風物詩の代表は何と言っても納涼床でしょう。でもイメージとは違い鴨川の納涼床は結構暑く、はっきり言って冷房の効いている室内の方が快適である。しかも途中で雨でも降ってこようもんなら客も店の人も大慌てで避難する。このため、俺の京都の知り合いも多くは、「暑いし、虫も飛んでくるし、値段も高い」とあまりイイ評価をしていない。確かに納涼床本来の涼しさを求めるなら貴船がおススメであるが、こちらは京都市内から結構時間がかかるし、何と言っても結構いいお値段となっております。しかも夜になると涼しいのを通り越して寒いくらいであるので昼間が良いし、色んな条件を考えると若者や仕事帰りのサラリーマンがちょっと一杯というのには相応しくないといえる。で、それはそれとして、最近驚いたのは、先日のK新聞で「納涼床変貌敷居低く」と大きく見出しに書いてあった記事。「手ごろな価格」とか「若者でも気軽に楽しめるように」と最近カジュアルな雰囲気の納涼床が増えているという内容が書かれている。これって、以前は高級料理店の納涼床が多かったことからなかなか若者が入りにくかったという状態を「敷居が高い」としたうえで「敷居を低く」して利用しやすく、という意味で書かれた記事やと思うが、代表的な誤用のパターンやね。「敷居が高い」というのは多くの人、特に若者は「あの店は高級で敷居が高い」のように使うことが多いと思うが、本来の意味は「不義理や面目ないことがあってその人の家に行きにくい→敷居がまたげない」というニュアンスである。また、「敷居が低い」とか「敷居を下げる」という言葉もないのである。まあ、最近の若い人は「不義理」や「面目ない」いう言葉自体も使わないかもしれないし、このままでは、誤った多数派の使い方が正しい用法になる日が来る(ひょっとして既に来ている)かもしれん。だいいちバリアフリーの普及で敷居そのものがそのうち無くなってしまうな。

2011.06.15

■1分診療

病院が混んでいるのは相変わらずで、少し前は3時間待って3分診察などと言われた時代があったが、俺の場合は1時間待って1分診療が定着している。持病の定期的な診察と薬をもらうため、以前は3ケ月に一回、少し状態が良くなった今は半年に一回公立の病院に行くが、採血のあと、ほぼ1時間は待たされる。血液分析結果が出るまで時間がかかるとのことであるが、そんなに時間がかかるんかいな、といつも思う。このため、10時の診察予約であっても、実際に診察を受けるのは11時を回り、結局半日がかりということにある。その半日のうち診察はほぼ1分以内である。「調子はどうですか?」「はい、まあまあです」「そうやね数値も安定してるし、同じ薬出しとくからまた半年後に来て」「はい、ありがとうございます」とだいたいこんなもんである。ところが先日は、採血から1時間30分経っても呼び出しがなかった。受付の張り紙には診察が遅れているとは書いていたが、それにしても遅いなと思っていると、しばらくしてやっと呼び出しがあった。「大変おまたせしました岡川さん」と言っている内容はいつもといっしょやが、どうも言い方がいつもより申し訳なさそうやった。そして診察室に入ると先生は「ごめん、ごめん、診察終わったようになってたわ」と笑っている。最近はすべてパソコンで診察などの管理をしているため、どうも診察済みと間違って入力してしまっていたらしい。「そうですか、いや、ちょっと遅いなと思っていたんですわ」と俺も笑って言葉を返した。これ、先生が嘘ついて「今日は救急が入ってね」などと言われてもこっちは分らないのに、本当の事を言ってもらったからである。どこかの政府の発表と違うて、やっぱり最初からホンマの事言うてもらえば人間てそんなに怒れへんもんやと思うけどね。

2011.06.10

■エスハチ(不定期シリーズ)

骨董品収集とともに女性になかなか(というかほとんど)理解してもらえない男性の趣味に旧車好きがあると思う。俺が乗っているような中古車は単に古いだけの車であるが、古い車もあるところからプレミアムがつく旧車となる。もちろんすべての車が古くなって旧車となるわけではなく、それなりの理由があって後世まで人気が続いていたり、また、多くは後世になってブームになるというパターンが多い。で、最近旧車好きの知人が懐かしい車を手に入れたと聞いて見に行ってきた。携帯電話の写真なので写りは悪いが、専用ガレージに収められていたのは、すばらしく手入れの行き届いたホンダS800であった。通称エスハチと呼ばれるように排気量は800ccで、3リッターでも当たり前と思っている今の人なら何それ、ていうくらいだが、昭和40年代当時としては画期的なDOHC、4キャブを備えた2シータースポーツカーである。細かい事を書くときりがないし、ただでさえ読む人の少ないこのコラムを読む人がなくなってしまうので止めとくが、とにかく子供の頃指をくわえて見ているしかなかった憧れの車に座らせてもらった。写真では分かりにくいが当時の車は現代の車からすると驚くほど小さく、さらにこの車は2人乗りのスポーツカーで車体もタイトなのでメタボの身体では乗るのに苦労する。俺は前にも書いたと思うが180cmを超える身長をほとんど座高でかせいでいるような体型なので、首を横にしないと運転席に座れないし、座ってみるとほとんど頭がソフトトップの幌にあたってしまう。これオープンにして走ったら、まともに顔に風が当たるなと予想される。この車、当時の価格は確か60万円台であるが、現在の中古車相場は300万円前後が普通である。もっと高い旧車いくらでもあるで、と言えば言うほど女性からは白い眼で見られるのである。(いつか続く)

2011.05.29

■一応聞いてくれ

エコバッグが定着しスーパーにはエコバッグ持参で行くのが普通になったが、急に思い立って買い物することが多いコンビニではなかなか同じように出来ない。もちろん、週刊誌一冊や缶コーヒー1本などのとき袋は貰わないが、それでも人間は身勝手なもので(俺だけかもしれんけど)袋が不要とわかっていても一応聞いてほしいのである。どうも最近は「このままでいいですか?」と先に聞かれることが多いように思う。もちろん「ええ、いいです」と答えるし、確かに要らないのだが、何か強制されているような、店の都合を優先されているような感じになってしまう。やっぱり「袋は必要ですか?」「いいえ要りません」「ありがとうございます」とこうなってほしいのである。あとついでに言うと、なんでコンビニのレジ袋ってわざわざ持つとこクリクリ巻くの。俺はその方が持ちやすいとは思わんし、だいいち後で伸ばして保存するのに皺くちゃで手間かかるっちゅうねん。そして最後にもひとつ、レジの袋を要らないって言うと、ペットボトルや雑誌に勝手にテープ貼るやつがいるのん。「テープだけ貼らしてもらいます」て言われて、「いやデス」とも言わんけど、先に言うだけまだましである。そんなもん持って店の中歩くわけでもないし、5秒後には店を出るのに何でテープ貼る必要があるんかねえ。コンビニには謎が多いねえ。

2011.05.23

■深夜コンビニの謎

所用でビジネスホテルに泊まった。で、そういうときは必ず夜にコンビニに行く。朝食のパンや飲み物を買いレジに並ぼうとすると10人くらいの列になっている。レジの係りを見ると、俺が今までに見た中で最高齢と思われるおやじである。人の年を当てるのは不得意だが、まあ、60代かと思われる。別に年齢や性別など関係ないのだが、とにかく手が遅いのが気になる。手間取っている客との対応を見ると、どうもクレジットカードがうまく通らない様子である。「これ通らないんですけど」というレジのおやじに「こういう風に通してみて」とカードの通し方を手ぶりで客が示している。そして何回通してもうまくいかないようで、どうするのかと見ていると、「もう一度やり直します」と言って何と一度レジ袋に入れた商品をすべて袋から出し、ホンマに最初からレジを通し直している。そして再度カードを通すと何やら表示が出ているようで「あのう、このカード使用できませんて出てます」と言う。客はもうあきらめ顔で財布から現金を出している。そしてこのときやっとおやじは列の長さに気づき、「お~い、○○君」と、呼んだ。すぐに奥の方から若い兄ちゃんが出てきた。私服のままなので、ちょうどバイトをあがったところか、休憩中か、今からバイトなのかわからないが、とにかくこれでレジが進むとほっとした。すぐに制服を上から着て兄ちゃんがレジに立つとほとんどの客はそちらの列に並んだ。胸の名札には初心者マークと研修中の表示が付いているがおやじの3倍くらいのスピードでレジをこなしている。その頃、先ほどのカード改め現金客の応対をやっと終えたおやじは「こちらのレジにどうぞ」と言っているが、俺も含め並んでいる客は皆、聞こえないふりをしている。そのうちカゴ一杯に商品を入れた女性がおやじのレジに行った。チラッとそちらを見ると、超スローペースでバーコードを読ませ、しかも丸いペットボトルの飲み物を何本も横に積み重ねて袋に入れている。一緒にレジに並んでいる同僚に「おい、飲み物は普通タテに入れるもんやろ」としゃべっているとちょうど並んでいるレジの初心者バイト君が飲みものをタテに並べて入れていた。「ほらな」と俺が同僚に言うと「あのおやじこないだもいましたで」と先日の夜もこのコンビニに来たという同僚が言う。そんな事をしゃべっていると、またおやじのレジはエラーが出たみたいで、また、袋に満杯に入れた商品を全部出してレジを通し直そうとしている。もう、それを見ると笑えるやら気の毒やらでどうしようもなかった。売り上げが厳しくなるとオーナーがレジに立ち、ハードワークで身体を壊す、という例は身近にも見てきた。このおやじがオーナーなのか高齢のバイトなのかは分からないが、とにかく身体を壊さず、客を怒らさず、うまくやってくれとしか言いようがないね。

2011.05.16

■お殿様コンビ

普段はほとんど行くことのない銀行の窓口だが、子供の授業料振込のためどうしても年2回は行く必要がある。他の大学はどうだか知らないが、ATMからの振込みやネット銀行からの振込みを学校が認めていないからである。いかなる大学側の事情によるものか知らんが、きょうびコンビニ振込みが出来んて一体どういうことやねん、て思うね。最近は地方税などもコンビニで納付できるし、行政手数料のチケットもドラッグストアーで買えたりするので、これがあたりまえになると平日の昼間に銀行の窓口に行くなんてことは考えられんくらい不便な話である。さらに振込み手数料をタダにしようと思うといわゆるメガバンクに行く必要がある。たまたま俺が宝くじに凝っていたころ、当選金をすぐ入金できるようにと口座を開いたシステムトラブル続きのD銀行改めM銀行が一番行きやすいので毎回駅から10分歩いて何かの用事のついでに行っている。今回も振込み期限が近づいてきたので、ゴールデンウィークの谷間に窓口に行った。連休谷間のお昼前の窓口は予想以上に混雑しており、もしコンビニなら間違いなく他の店に回るところやが、こればっかりは並ぶしかない。約10人ソファに座って待っているのでまあ10分は覚悟せなあかんなと思ったが、結局15分もかかった。これコンビニやったら1分以内で終わること間違いなしやね。コンビニ収納を認めない大学も振込み手続きの改善をしない銀行もいわゆる殿様商売の見本みたいなもんやと思うが、こんな殿様コンビはいつまでも続かんと思うで。

2011.05.09

■迷惑なおっさん

前回のコラムで乗っていたローカル線の電車が鹿に衝突して急停車したことを書いたが、その数日後には、今度は、新大阪駅に向かう途中、乗っていた新快速電車が急停車した。その停まり方から「ああ、またアクシデントか」と思った。そしてその直後、線路反対側を走る京都方面行の普通電車も急停車し、ちょうど両方向の電車がホームでも何でもないところで並んで停車した形になった。読んでいた週刊誌から顔をあげ、急停車した向かいの普通電車を見ると、乗客が皆こちらを見ている。こんなことはあまりないので、珍しくてこっちを見ているのかと最初思ったが、どうも視線の方向が違う。こちらの車両の下を見ている。そして俺の乗っている車両の他の乗客も席を立って俺の前まできてドアのガラスから指をさして電車の下を覗きこんでいる。こうなるとビビり症の俺は、最悪の事態を想像し、かえって窓から下を見ることが出来なくなった。それでも気になるので、下を覗きこむ他の乗客の顔色をそうっと伺うと、女性客も苦笑いしながら見ている。そうなると、これはどうも深刻な事故ではなさそうやな、と思えてきて、思い切って皆の視線の方向を恐る恐る見た。そこには2~3人に支えられてやっと立っている、という感じで、バイクのヘルメットをかぶった小柄のおっさんが茫然と立っていた。俺の座っている席の真横で1mくらいしか離れていない。よく見ると電車は踏切の真上で停まっており、このおっさんがバイクで踏切を渡り切れなかったか、あるいは無謀横断したのだと想像出来る。そしてすぐに電車から降りてきた車掌さんらに抱えられ、電車の後方に連れていかれた。結局10分くらいの遅れで済んだが、それにしても迷惑なおっさんである。踏切がある限りこういう事は無くならんやろし、なんかええ対策ないもんかねえ。

2011.04.30

■ローカル線の妬み

JRのダイヤ改正は何故か知らないが3月が定例である。今年の改正では一番肝心な朝の通勤時間帯の電車が2~3分早くなった。通勤、通学経験者ならわかると思うが、朝の1分2分は大問題である。早くなった理由は、乗換え接続する東海道本線(琵琶湖線)の新快速が停車する駅が増えたためである。都市生活者の利便性のために地方が割を食うというのはあらゆるところで起こっているわけで、あまり書かないでおこうと思ったが、東京で贅沢に電気使うために何で東北が犠牲にならなあかんね、というのと構造はいっしょやと俺は思う。でまあ話をJRのローカル線に戻すと、車両はどこかで走ってた中古やし、揺れるし、遅いし、料金は都市部区間に割引があることを思うと割高やし、と何でこんなに差をつけられなあかんね、と思うね。けど、あんまり言うと、一部の保険掛金みたいに地域格差つけるとか言われると困るので、こっそり文句言うしかない。さらに、毎年春先は電車が混むし、そのおかげでほぼ毎日遅れるし、とさんざんである。そしてローカル線が遅れると駅のアナウンスで「○○線から乗換のお客様はお急ぎください」と名指しでせかされ、ゼイゼイ言いながら駅の階段を昇り降りせなあかん。夜は夜でこないだも仕事でヘロヘロになって遅い時間に乗っていると、駅と駅の間で急に止まってしまいよった。すぐにアナウンスが入り「ただ今、鹿と衝突しましたので急停車しました」と言う。けど、このローカル線に乗っている人は全く慌てず騒がず、何事も無かったように新聞を読んだり、携帯をいじったりしている。鹿に衝突して電車が遅れるなんてことはようあるからである。こんなこと、都会では考えられんやろ、どや。(て自慢にはならんね)

2011.04.24

■まぼろしの焼酎

人気の芋焼酎は3Mとも言われる、魔王、村尾、森伊蔵がポピュラーやと思う。最近ではプレミアム焼酎とかで一升ビンやと2万円前後でネットで売られているのを見る。何年か前、ウチの隣町の酒屋さんで、魔王がほぼプレミアム無しで買える時期があった。店頭には置いてないので、店の人に「魔王はありませんか」と聞くと、「今、あるんですよ」と店の奥から恭しく出して来てくれるのである。ただし、魔王だけでは売ってもらえず、いわゆる抱き合わせ販売というやつで、他に2本、結構上等な焼酎を併せて買う必要がある。場合によっては魔王より高いレアな麦焼酎なども買わされ(いや、買わしてもらい)それはそれで高いだけあって旨かったりしたものである。で、その買った魔王は家で飲むのではなく、ほとんどがちょっとしたお土産とかお礼とかで使っていた。それでも1本だけは常に家に置いておき、いつか飲もうとずっとしまい込んでおいた。そして先日、ほぼゴミ屋敷状態となっている俺のパソコン部屋(本当は居間であるが占拠しているだけ)を回線工事に備えて掃除したとき、その魔王が本棚の奥で倒れているのが見えた。もちろん封をしたままであるし、付近が濡れているわけでもなかったが、ビンを起こそうと手に持った時、ビンの胴体が濡れているのがわかった。あれ、おかしいな、と思って少し濡れた自分の手を鼻に近づけると明らかに焼酎の匂いがする。ひょっとして、と思い、スモークグリーンの魔王のビンを透かして見ると、何と、3分の1ほど減っていた。栓は開封されてないが、ビンが横になっていたため、ほんの少しづつ滲み出ていたんやと思われる。この魔王は720mlやが、最近では7000円以上の値段で売られている。売価でいうと2500円分くらい蒸発させてしまったことになる。いつもの事ながら細かいところをケチって、肝心なとこが抜けてるという貧乏症の典型やなと自分でも思うね。

2011.04.15

■琉球紀行(しつこくバンプ)

沖縄の本土返還は1972年であるから、俺が高校生の頃である。それまではアメリカ占領下と変わらなかったといってもいいと思う。そのころはパスポートも要ったし、車も右側通行で通貨もドルであったのでほとんど海外のイメージであった。俺が初めて沖縄石垣島に行ったのは平成に入って間もないころで、当然、以前の海外のイメージはほとんど残っていなかったが、確か、返還前の税制との関係か何かで「戻し税」という仕組みがあったのを覚えている。それからさらに20年たって今回の沖縄旅行があったのだが、米軍基地を除き、俺がアメリカを感じたのは、このコラムで何回か書いている、駐車場のバンプである。今回の旅行中、何回かスーパーのマックスバリューに買い物に寄ったのだが、当然のように駐車場にバンプがあった(写真の黄色い部分)のが俺は嬉しかった。バンプが嬉しくて写真撮ってる本土の人間はそんなに多くはないだろうが、嬉しいのだからしょうがない。実は数年前、俺の住む地元に関東系の大手スーパーが出来た時、本当に珍しく結構大きめのバンプが駐車場にあり、これはすごい、と驚いたのだが、いつのまにか、気が付かないほど小さなバンプに改造されていた。当時働いていた知人に聞くと、田舎に多い、例のシャコタンの車のニイチャンからクレームがついて、わざわざ低く削ったらしい。これ、いったいどっち向いて商売してんねんやろ、と俺は思うけど、これほどバンプにこだわってる日本人は俺だけかもしれんね。

2011.04.08

■琉球紀行(アンビバレント)

ひとつ前のコラムにも書いたように、今回の旅の目的のひとつに米軍基地の現実を見るというのがあったが、「コンバット」「ラットパトロール」「特攻ギャリソンゴリラ」などの戦争ものを見て育った俺は、戦闘機や戦車や武器やミサイルなどには興味があるし、やはり最新鋭の戦闘機とかいうと、ワクワクする気持ちがあるのも事実である。しかし一方では戦争絶対反対と叫んでいる部分が自分の中でもある。何年か前、鹿児島の知覧特攻平和会館に行った時も、あまりにも気持ちが重くなりすぎてコラムに書くことが出来なかった。そして今回も旅行初日にひめゆりの塔に行った時も知覧と同じかそれ以上の気持ちの重さに襲われた。本当の気持ちは別として特攻隊はまだ、兵隊であるから覚悟はあると思うが、ひめゆり部隊(実は女子学徒隊は他にも8部隊あった)は年端も行かない民間人の女子である。現代の常識ではこんな事があっていいのかと思うようなことが戦時ではあたりまえのように行われていた事実に改めて愕然とした。ひめゆり平和祈念資料館の壁一面に張られている犠牲になったおびただしい数の女子たちの写真を見ていると涙をこらえるのが精いっぱいであった。知覧の事とひめゆりの塔の事はコラムが続いている限りいつか気持ちを整理して書きたいと思っている。そして、そういいながらも一晩寝て、次の日に嘉手納基地を離陸する軍用機を見て喜んでいるのも同じ自分なのである。文字通り自分勝手な自分には自分でもどうしていいのかわからない時がある。

2011.03.29

■琉球紀行(関西のノリ)

沖縄本島への初めての旅行で新たに知った事は多かったが、何が恥ずかしいと言うて、俺は、現地に行くまで有名な観光スポットである「万座毛」(まんざもう)を実は「まんざげ」と読んでいたのである。人の名前と地名は読み間違うてもしょうがない、という人もいるが、やっぱり恥ずかしい。けど、誰かに言うたわけではなく自分の中だけの話である(今、言うてるっちゅうねん)。で、その万座毛に行って、あまりにもサイパンのバンザイクリフの断崖絶壁に似ているので驚いた。しかも、俺には目もくらむような断崖から釣りをしている人がいるのもデジャブのように全く同じ景色である。違いは、こちら万座毛は断崖に沿って地道の歩道が整備され順路のようになっていること。やはり有名な観光スポットであるから団体客も多く、その後に付いて歩いているとガイドさんの案内も聞ける。そのガイドさんの案内でも説明しているが、この万座毛の断崖で海の向こうに今はANA系になった白亜のリゾートホテルが見下ろせる絶景のポイントがあり、そこはテレビ等のサスペンスシーンで最後に追い詰められる場所として超有名である。多くの観光客はそのポイントで記念写真を撮って後は順路に沿って駐車場まで戻って行くというパターンである。帰りの順路の途中にも何か所か断崖から下を覗けるような場所があり、ほとんどの人は駐車場までそそくさと帰る中、一人のオバはんが、断崖から身を乗り出すように下を覗きこんでいた。雰囲気的に思いつめた様子でもないので、何してんねやろこの人、と思って見ていると、おそらくご主人と思われる人が、関西人なら誰でもわかるツッ込みで、「お前、何してんねん」と言って近づいて行った。そのオバはんは、ほぼ腹這い状態で覗き込んでいた姿から立ち上がり「いや、誰か止めてくれるかと思うて」と言い訳していた。これ、関西人ならわかるけど、こういう高いところでわざと縁の近くまで行くと、他の人の役目は、突き落とすふりをするか、「おい、早まるな」とか言って足にしがみつくか、だいたいどちらかのパターンである。こういうベタなネタをここでやる人を俺はある意味エライいなあ、とは思うけど、あまり関わらん方がええなと思うてさっと通り過ごしといた。

2011.03.20

■琉球紀行(双眼鏡)

今回の旅行前、旅行会社とレンタカーのコースを検討している時から米軍基地が見られるスポットを希望しておいた。嘉手納基地は道の駅の建物の屋上に見学スペースがあるとの事で、いつも旅行に持参する自前の双眼鏡をラゲージバッグに入れておいた。ところがというか最近多いというか、ホテルを出るときに双眼鏡を持つのを忘れてしまった。それも嘉手納基地の滑走路が見渡せる場所に行って初めて思い出すというド忘れぶりである。朝の早めの時間だったため、滑走路やその周辺には飛行機などはなく、しばらく眺めていたが、まったく動きも無いし、後の行程のことも考え、ボチボチ切り上げようかと言いかけた時、滑走路横の格納庫付近から何やら飛行機らしきものが動き出した。広大な土地の中にある滑走路を隔てた格納庫まではかなりの距離があるため、素人では見分けがつかないが、さすが、元基地勤務の運転手さんは「ああ、C130輸送機が動き出したね」と瞬時に見分けられた。滑走路わきを離陸地点にむけてトロトロと(そう見えるだけかもしれんが)動き出したC130を見て、「持ってきた双眼鏡ホテルに置いてきたわ、アホやな俺は」と一人でボヤいていると、その見学スペースの何か所かに観光地によくある有料のデカい双眼鏡が据え付けられているのに気が付いた。子供の頃、京都のデパートの屋上にはちょっとした遊園地みたいなのがあって、必ず双眼鏡があったように思う。当然有料で、どうしても見たかった俺がいくら頼んでも、いつも京都に連れて行ってくれたウチのおじいちゃんは「あかん」と見せてくれなかった。55歳になった今でも覚えているくらい残念やった。そんな事も思い出しながら、今日はエエやろ、と自分の 中では思いながら一番右側の双眼鏡に100円を入れ、飛行機の方角に向けた。すると、見える見える、さすが有料の双眼鏡やC130がドアップで見える。ところがしばらく双眼鏡でC130の動きを追っていると、急に視界から消えてしまった。あれ、と思い、双眼鏡から目を離し、その方角を見ると、ビルが建っていて、ちょうど滑走路の一部が隠れるようになっている。ああ、あのビルの陰にかかったんやな、と理解し、すぐにビルの陰から出てくるやろと予想し、ビルしか見えない双眼鏡をしばらく見ていた。そして、なかなか現れんなと思っていると、パシャと閉まり視界が真っ暗になった。100円の時間が来たのである。100円でどれだけの時間見られたかどうか知らんけど、結局、俺は9割方ビルの壁を見ていたことになる。たかが100円やけど、こういうのショックが大きいね、やっぱりおじいちゃんの言いつけ守っといたらよかった。

中では思いながら一番右側の双眼鏡に100円を入れ、飛行機の方角に向けた。すると、見える見える、さすが有料の双眼鏡やC130がドアップで見える。ところがしばらく双眼鏡でC130の動きを追っていると、急に視界から消えてしまった。あれ、と思い、双眼鏡から目を離し、その方角を見ると、ビルが建っていて、ちょうど滑走路の一部が隠れるようになっている。ああ、あのビルの陰にかかったんやな、と理解し、すぐにビルの陰から出てくるやろと予想し、ビルしか見えない双眼鏡をしばらく見ていた。そして、なかなか現れんなと思っていると、パシャと閉まり視界が真っ暗になった。100円の時間が来たのである。100円でどれだけの時間見られたかどうか知らんけど、結局、俺は9割方ビルの壁を見ていたことになる。たかが100円やけど、こういうのショックが大きいね、やっぱりおじいちゃんの言いつけ守っといたらよかった。

2011.03.15

■琉球紀行(レンタカー)

旅行会社の知り合いに、最近は北海道と沖縄はレンタカーが多いと聞いていたが、ホンマに今回は実感した。実は今回の旅行も一時レンタカー利用を考えたが、何といっても全員が酒飲みなので運転係になったら酒が飲めんちゅうのはどう考えても不公平やろっちゅうことでジャンボタクシーでの観光にした。それにタクシーのドライバーさんはガイドも兼ねているため、観光地や地元の名店、抜け道などを熟知されてるっちゅうのがエエとこや。今回もドライバーさんのおかげで美味い沖縄料理を食べられたし、沖縄の歴史や米軍のことも随分勉強になった。さらに安いツアーやったけど、タクシーの割引券も付いていたので予定よりもさらに安く行けた。北海道や九州、沖縄はドライバーさんやガイドさんがプロ意識に徹していて本当に親切で何でもよく知っておられるといつも感心する。このため観光バスやタクシーを利用して不満だったことがない。ある程度の人数なら絶対おススメやと思うが、一方で少人数の旅行やとどうしてもレンタカーになるのかなあとも思う。今回、観光名所「万座毛」に行った時、何気なく駐車場に並んでいる車のナンバーを見ていると、タクシー以外全部が「わ」ナンバー、すなわちレンタカーやったのには驚いた。自分でも一瞬ホンマかいな、と思ったが駐車場に20台以上停まっている乗用車は全部がレンタカーやった。そしてしばらくすると、赤いBMWのスポーツカーZ4が駐車場に入ってきた。ああ、何ぼなんでもこれは違うやろ、と思ったが、何とこれもレンタカーやった。海外ではフェラーリやポルシェのレンタカーがあると聞くが、沖縄の海岸線をBMWのオープンカーで走るのもなかなかのもんや。自分で運転するねんやったら今度これ借りよ、と思ったのも事実で、消費者っちゅうのはホンマに身勝手なもんやと自分でも思うね。

2011.03.07

■琉球紀行(基地の街)

普天間飛行場の移設問題以降、以前より一層沖縄の基地問題が気になるようになったが、何せ今まで本島には滞在したことがなかったため、今回初めて沖縄米軍基地の一端を垣間見ることが出来た。そしてタクシーで走りながら国道と並行して延々と続く米軍基地のフェンスを見ていると、基地問題について誰かのように軽々しく発言することがいかに無責任な事であるかを実感することも出来た。我々を案内して頂いたジャンボタクシーのドライバーさんも学校を出て就職がなかった時、基地関係のアメリカ人と結婚していたお姉さんが保証人になってくれたおかげで、嘉手納基地で働くことが出来たと話されていた。当然、基地関係には詳しいので、車を走らせていると次々現れる基地について、そのキャンプ名はもちろん、それぞれの基地の役割、建物、施設の名前やその機能、部隊の数、基地内の様子など色々話を聞けた。そして、その基地の中には米軍関係者の戸建て住宅はもちろん、巨大なスーパーマーケットやゴルフ場、子供たちを送り迎えするおびただしい数のスクールバス等が見えた。そしてそれらのほとんどが、かの有名な「思いやり予算」で成り立っていることも思い出した。まあ、このコラムでは天下国家を論ずるようなことはせんちゅうのが原則やけど、この「思いやり予算」の現実を見ると、もうちょっと日本国民に思いやりのかけらくらいあってもエエんちゃうの、とボヤきたなるね。

2011.02.28

■琉球紀行(海ぶどう)

何年か前、神戸岡本の居酒屋で海ぶどうを初めて食べてから、大好物になってしまった。なぜ岡本の居酒屋に沖縄の海ぶどうがあるのか不思議だったが、そこの奥さんがスキューバダイビングに行って買ってきたときだけあるということが分かった。最近は地元滋賀県の農産物直売所でも買うことが出来るようになったが、これも沖縄から週に1回しか入ってこないため、タイミングが合ったときは数パックまとめて買うことにしている。海ぶどうは、本来は石垣島の特産らしいが、さすがに本島のあちこちの土産物屋さんで手に入る。ただ、これだけ色々なところで手に入ると、かえってどこで買っていいか分からなくなってしまうので、結局またタクシーの運転手さんに聞いてみた。「試食してから買った方がいいよ」ということと、やはり地元の人の店で買った方がいいということで、観光スポット万座毛の駐車場に並んでいる地元の方のお土産物屋さんで試食した。そして運転手さんも「うん、ここは安くていいね」と言うので、200gで650円を2パック買った。今晩家に帰ってこれでビールが飲めると思うとそれだけで嬉しくなってくる。そして帰りの那覇空港の売店で値段を確かめたら、なんと、100gで1,050円やった。北海道のカニでもなんでも空港は高いっちゅうのはある程度常識やろけど、何ぼなんでもこの値段差はスゴいね。ビールが一層美味く飲めるっちゅうもんやで。

2011.02.25

■琉球紀行(居酒屋編2)

待ち時間の想定は30分なので、偵察隊には15分で引き返して来てくれと言っておいた。しばらくすると店の大将らしきおじさんが店の表に出てきた。「すいませんねえ、ウチは毎日開店前から閉店まで並ばれるんですよ」と自慢に聞こえなくもないが、本当の事なんだろうと思う。そのうち店内に入って並べるようになり、椅子に座って壁のあちこちに張ってある来店した芸能人の色紙を眺めていると今度は奥さんらしき人が声を掛けてくれた。「この店は初めて?」と聞かれたので、「ええ、初めてです、料理は何がいいですかね、分からないんでおまかせします」と言うと「わかった、じゃあ席が空いたらすぐ出せるように注文しとくね」とカウンター越しに次々料理を通している。さらに俺が「今日のおすすめの造りまだありますか」と言うと、奥さんは「造りもう二つしか無いからひとつ取っといて」と板前さんに指示している。「こら、この店流行るはずやわ」と食べる前から納得し、料理が楽しみになってきた。国際通りの他の店を偵察に行った仲間から電話が入った。「いくつか店回りましたけど、その店ほど流行ってるとこ他にありまへんで」ちゅうことで、「わかった、もうすぐ席座れそうやから帰ってきてくれ」と返事した。予想通り並んでから30分ほどするとテーブル席に座っていたカップルがおあいそを頼んだ。次は俺たちの番なので、こちらに向っている他の3人の様子を見に店の表まで出ると、タイミングよく帰ってきた。カップルが座っていたテーブルに何とか5人無理やり座ると、地元沖縄料理が次々と出てきた。出される沖縄料理はすべてが美味しく泡盛も1本空け、「沖縄は料理が不味いて、誰が言うたんや」と皆でボヤいた。奥さんオススメのシメ料理「イカ墨おじや」(写真)も堪能し、「おあいそお願いします」と頼むと、18,500円と目を疑う請求額やった。すると大将が寄ってきて、「いくらや、割り切れんな、一人3,500円で17、500円や、席もせまかったし」とまけてくれた。18,500円でも割り切れるのに、と思いながらもご好意に甘え、大将と奥さんに「おおきに、おいしかったですわ、また来ますわ」と礼を言い気分よく店を出た。こういう店は皆に言うた方がええのか言わん方がエエのか悩むところやね。

2011.02.19

■琉球紀行(居酒屋編)

せっかく沖縄に来たんやし、地元料理を食べたいなと皆で話していた。地元の情報はタクシーの運転手さんに聞くのが常道であるから、一日目のタクシーでの観光の帰り、運転手さんに「地元料理が食べられる居酒屋でお奨めはどこですか?」と聞いた。何軒かのお奨め店があり、宿泊している国際通り近くのホテルから歩いていける範囲の店の前を何軒かわざわざ回って頂いた。結構上等そうな店から、見るからに居酒屋風の店まであり、一旦ホテルに帰ってから順番に巡って行くことにした。一軒目は国際通りの裏通りに当たるような位置で、店先に大きなちょうちんが出ている。店に近づいていくと、既に店先に何人も並んでいるのが見える。「おい、こんな路地裏やのに並んでるっちゅうことは有名店ちゃうか」とか言いながら店の前に着くと、5人ほどが店の外に並んでいてさらに、店の中にも3人ほど並んでいるのが見える。店はどんな雰囲気やろと気になるので入り口ドアのガラスから覗くと、大きな店ではないが、滅茶苦茶賑わっているのが分かる。「こら、雰囲気めっちゃ良さそうやで」とメンバーと確認したが、何ぼなんでもだいぶ並ばんならんな、とちょっと悩んだ。

こんな時、店長今川氏なら絶対に並ばんやろな、と思いながら、いかにも捨てがたい店の雰囲気なので、考えた挙句、二手に分かれることにした。俺ともう一人がこの店に並び、あとの3人が残りのお奨め店を偵察し、連絡を入れるという方法である。そして待ち時間を30分と想定した。(続く)

2011.02.14

■琉球紀行

初めて、沖縄本島に行ってきた。といってもいつものように弾丸1泊2日である。今までに、石垣島、西表島、小浜島、波照間島と離島は行ったことがあるが、本島滞在が初めてという、ちょっと変わったパターンである。今回は5人という少人数の旅行であるから比較的移動はし易いが初めて行くところの幹事はそれなりに気を使う。滋賀から関空に行くのは高くて時間がかかるため、伊丹発にしておいた。学生の頃初めて北海道に行ったときは、伊丹空港もでっかく感じたものだが、今となっては地方空港程度の感じであるし、土曜日だというのに閑散としていた。最近は色々あるため、JALを敬遠し全日空にしたが、機内の新聞や雑誌が無いのはもちろん、ほとんどの飲み物が有料で、こちらも結構厳しいのだろうと思う。今まで沖縄本島に行ってなかったのは、食べ物がイマイチという人が多かったのが最大の理由であったが、これはどこの土地でもそうだと思うが、結局は店によるということが立証できた。反対に今回沖縄に行こうと思ったのは、年々冬の寒さが身にしみるようになってきたため、少しでも暖かいところへと思ったのが理由。向うに行ったら皆な半袖か、くらいに思っていたが、いくら南でも日本は日本、ずっとダウンベストが離せなかった。昔、JALやったかANAやったかのCMコピーで「まだ滑れる北海道、もう泳げる沖縄」というカッコいいのがあったが、八ワイやあるまいし、1月では

なんぼ何でも泳げんわな。

2011.01.31

■日本の車内より(奈良その2)

目的地の橿原神宮前駅で降りたが、ホームから行き先であるKホテルは見えない。近鉄電車系とは商売敵のホテルチェーンだからかどうかわからないが、案内看板も見当たらなかった。ホームを降りると線路を横断する形で右左に分かれ2方向に出口があるが、6年前どちらの出口から出たか全く覚えていない。大きい方の出口方面に係員の姿が見えたので、そちらに向かい「Kホテルはどっちですか?」と聞くと、「あちらの出口です」と反対側の出口を指された。「すいません」といいながらも出口に向かう途中「くそ、こっちやったんか」と単純に予想が外れたことが悔しくてつぶやいた。改札は自動改札で、持っている切符は乗車券と特急券の2枚。大きさも違うが、JRなどでも大きさの違う複数の切符はいつも通しているので、2枚いっぺんに切符を入れると、とたんに警告ブザーが鳴った。改札口の近所には高校生のカップルが1組いたが、「このおっさんドンくさいな」みたいな顔でこっちを見ている。しばらくすると係員が来て、機械を開け、ひっかかっている特急券を取り出した。そして「乗車券は?」と結構エラそうな口調で聞く。「一緒に入れましたけど」というと返事もせずまた機械の中を探し、乗車券を見つけた。「どうもすいませでした」とでも言うのかと思ったら「今度から特急券は入れないで下さい」と注意だけされた。「あのなあ、それやったらちゃんと書いとけ」と言いかけたが止めた。乗車券だけ入れるっちゅうことは残った特急券はどうすんね、とか考えかけると余計に腹が立ってきた。色んな電車が相互乗り入れしたり、ICカードが共通で使えたり、以前よりはかなり便利になってきたが、自動改札での複数の切符の扱いは同じ会社でも機械によって違ったりとややこしい。しかも引っ掛かった時の恥ずかしさもあるし、もぅちょっと何とかしてほしいね。

2011.01.20

■日本の車内より(奈良)

6年ぶりに奈良の橿原市に行ってきた。いつもの通りというか、前回と同じく京都から近鉄特急で行くことにした。近鉄特急は全席指定で、俺はいつもホームの自動販売機で特急券を買う。新幹線のときは必ず3人掛けの最後列の通路側を指定する俺やが自販機では指定のしようが無く(窓口なら出来るんやろが)席は自動的に割り振られる。今回の席はちょうど車両の真ん中あたりの窓側やった。平日の昼間なので乗客は少ないやろうと予想していたが始発の京都からは同じ車両には俺を含め5人しか乗っていない。ところが気がつくと、その5人は車両の真ん中にかたまって座っている。自販機で指定席を割り振るとき、車両の真ん中からスタートするのは、それはまあええとしても、何でそんなに席を詰めるねんやっちゅうねん。俺がもしこの発券システムの担当者やったら、前後左右を1列飛ばしでギザギザに取っていって、次に間を埋めるようにするで。いつも言うように俺は身体が大きいので、席が窮屈なのが何より嫌いである。せっかく客が少ないのに、前も横も座ってて、あとはガラ空きっちゅうのは何か損した気分になった。こういうの、もうちょっと考えられんかねえ、という代表的なもんやね。

2011.01.16

■タイガーマスク

正月から人のネタで申し訳ないけど、ちょっとエエ話やと思うのでひとつ。年末から伊達直人を名乗る謎の人物が児童相談所等へランドセル等を贈ってるハナシ。40年前にタイガーマスクを見て育った50代の人間ちゃうかっちゅう話があるが、まさしく俺の年代である。毎週必死でテレビのタイガーマスクを見ていたが、エンディングの曲がやけに悲しかった記憶が今でも残っている。それに、タイガーマスクがプロレスラーであることを隠して孤児院などを訪問するとき、そんなもん体格でわかるやろ、とひとりでツッコミながら見ていたのも思い出す。それにしても、最初に贈られた児童相談所の50代の管理職が気づかず、再放送のアニメを見ていた若い職員が気づいたっちゅうのも何とも言えんが、これはなかなか考えよったな、と関心したね。その後も毎日ほど、全国で伊達直人が寄付してるみたいで、まあ、共感を受けた人が増えてるのも間違いないとこやね。このコラムで以前紹介した、ウチの近所の老夫婦の肉屋さんはその後も特売日である土日は相変わらずの盛況で大変やが、ここの肉屋さんは特売用の肉の売り上げを全部「国境なき医師団」に寄付してるというんやからこれもまた頭が下がる。ロクでも無いやつが多いとボヤいてるだけやなしに、ちょっとくらいはこういう人たちの真似できることはないんかな、と思わんとあかんね。

2011.01.14

最新記事

-

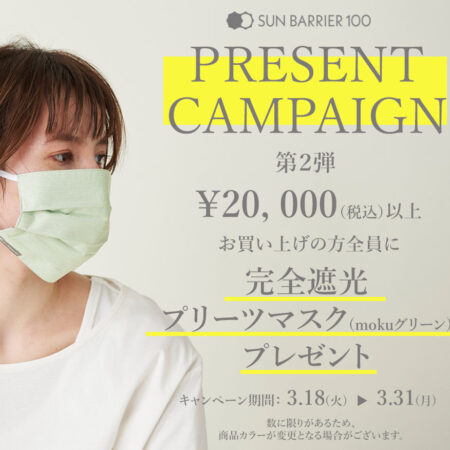

【本キャンペーンは終了しました】【完全遮光マスク プリーツマスク(mokuグリーン)プレゼントキャンペーン】のお知らせ

2025.3.15 | お知らせ

-

『Fashion Tech News』に掲載されました ~耐風性も備えた「ウィンドハット」の実力とは~

2025.3.10 | メディア掲載情報

-

【本キャンペーンは終了しました】2025年サンバリア100 Xキャンペーン【第3弾】

2025.3.7 | お知らせ

-

折りたたみ日傘と長傘どっちがいい?-日傘の選び方ー(ライフスタイルに合わせて)

2025.2.28 | サンバリア100の完全遮光

-

【本キャンペーンは終了しました】2025年サンバリア100 Xキャンペーン【第2弾】

2025.2.25 | お知らせ