2018.1.1 | 日傘の上手な使い方

③傘について -傘の構造・名称-(まめ知識)

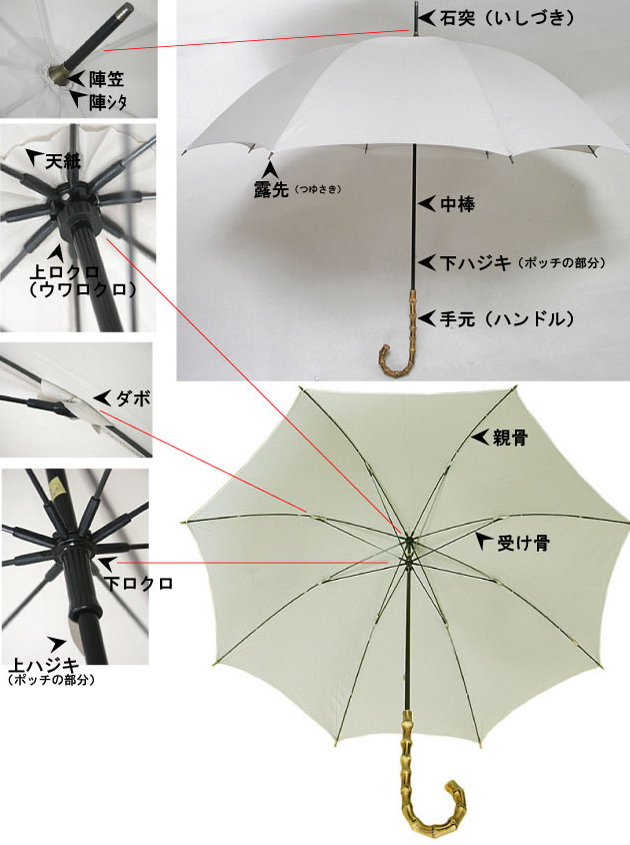

傘の各部についてご紹介します。

傘業界で使われている名称ですが、必ずしもそれが正しいとは限らず、さまざまな言い方があることをご承知ください。

古臭な言い方も多いのです。

例えば、傘が風にあおられて骨が上に向いてしまうことを傘業界では『おちょこ』と呼びます。

しかし、あるネットで、『カクテルグラス』と一般の方が呼んでいるのを知り、「やはり、傘業界は古いな・・・」と感じたことがあります。

カバー

縫った状態の傘生地のことです。

二等辺三角形ではなく、微妙に膨らんでいます。

このふくらみが傘のカーブを作ります。

傘を作る上で最も重要な部分です。

中棒

傘の心棒です。

スチール、アルミ、木製、最近ではカーボン製もあります。

ハジキ

中棒から出ているでっぱりで、上のほうに出ているのが上ハジキ(ウワハジキ)です。

傘を開いたとき落ちないようにとめておくものです。

よく指を挟む場所なので注意しましょう。

下ハジキは傘を閉じたときに自然と開かないようにするためのものです。

手元

一般の方は持ち手と呼びますが、業界では手元またはハンドルと呼びます。

長い傘は中棒の径と手元の穴が合わなければ取り付けられません。

また、強力な接着剤で固定するため、簡単に取り替えられません。

折りたたみ傘はネジ式が多く、その場合は取り替えることができます。

露先(つゆさき)

傘の骨の先端部分です。

長傘の場合、露先はカバーに縫い付けられているため、取り外すことができます。

しかし、折りたたみ傘の場合は大抵、骨の先端に穴が開いていて、カバーを直接縫い付けています。

ロクロ

骨が集まっている中心部分です。

親骨が集まっているところを上ロクロ(ウワロクロ)、受け骨が集まっているところを下ロクロといいます。

ロクロには針金で骨をとめてあり、針金が切れるとばらばらになります。

また、上ロクロには中棒に固定するため釘がはいっています。

これが抜ける場合もあります。

ダボ

親骨と受け骨のジョイント部分です。

ここが一番力がかかるため、よく壊れます。

骨が曲がるのも大抵この付近です。

親骨と受け骨はハトメという小さな部品で止めています。

また、ダボを覆うような布をダボ布といいます。

これがあると錆が傘生地につかなかったり、磨耗を和らげる役目もあります。

■日傘の上手な使い方

https://uv100.jp/wb/higasablog/?cat=8