2010.12.29 | 店長おとぼけコラム

2010年1月~12月

■イモ版失敗

今年の年賀状(2010)は木版画に初めて挑戦しましたが堅いので、彫るのに四苦八苦。2011年の年賀状は彫りやすいイモ版で『福』を彫ろうとしたのですが、これが大失敗。『福』の字にならないのです。イモをなめてはいけません。

いつものように筆で書きました。これが結局、一番手っ取り早い。

2010.12.29(702)

■32年前のハワイ

右のガイドブックは32年前、初めて練習船でハワイに行った時に買ったものです。ほとんど腐りかけていますが、面白い記事を見つけました。ホノルルマラソンの記事です。第6回のホノルルマラソンは参加人数が7000人。今年は約2万人です。その中で日本人のランナーは300名ということです。近年は6割程度が日本人ですので、この30年間で日本人ランナーは40倍になったという計算です。豊かになったこと。

ということは、30年後、東京マラソンも半数以上が中国人の可能性があります。

2010.12.22(701)

■2010ホノルルマラソン

今年でホノルルマラソンは9回目の参加になります。しかし、残念ながら今年は足を痛めて走ることが出来ず、応援に回りました。画像はスタートから1時間半が過ぎた、午前6時半過ぎの10キロ地点手前です。カラカウア通りをランナーが延々と走っています。夜が明ける手前。

実はハワイはこの時期、雨季でよく雨が降るのです。レース前2日間は雨でした。レース当日は良く晴れてくれました。

今年気が付いたのですが、数年前までレース後、初心者ランナーは足を引きずって歩いていました。特に翌日はダメージがきつく、カニ歩きをしているランナーを多く見かけたものですが、今年はほとんど見かけなくなりました。10年前に比べてレース後の足のケアが行き届いたおかげでしょうか。不思議です。

今年は見るだけの不完全燃焼のホノルルマラソンに終わりました。

2010.12.19(700)

■大阪万博40年(2)

事務所に来た人に、太陽の塔を見せると、それぞれ思い出があるんですね。

「ボクのおふくろはギリシャ館のコンパニオンやってたそうです。」

「中学の英語の先生がモルモン教館のコンパニオンになるために学校をやめた。モルモン教って当時は何か分からんかった。」

『コンパニオン』という言葉は当時、輝きと憧れがありました。今では風俗業界用語のように扱われていますが当時は違った。

会計事務所の先生は当時中学2年生。

「ワタシも勢いがおまして、全館制覇しました。」

全パビリオンを見たということです。

考えてみれば、日本という国と国民が一番勢いがあり、いい時代だったといえるかもしれません。

2010.11.16(699)

■大阪万博40年

あの海洋堂が大阪万博40周年を記念して制作した岡本太郎先生作『太陽の塔』のフィギュアです。当時中学2年生だったワタシは7回ほど万博へ通いました。当時はチョット違和感のあった太陽の塔ですが、今見ると堂々の芸術作品。お土産に太陽の塔のゴールドのお面を買って、目に豆電球を入れて、部屋に飾っていたのを懐かしく思い出します。

そういえば、この万博で初めて世界を身近に感じた日本人が多くいたはずです。外人を見たらサインをもらっていましたから。

2010.11.12(698)

■泣くな 川崎

今頃、書くのも白けた話ですが、パリーグの偵察を兼ねて、クライマックスシリーズの第1戦を見に福岡まで行ってまいりました。結果的にCSはソフトバンクのよもやの大逆転負け。肝心のセリーグのCSもよもやの巨人に大連敗。最後の最後でなんだか悪夢をみているように今年の野球シーズンが終了しました。

横のおじさんは南海ホークスの帽子をかぶっていました。なつかしい。白い犬よりグリーンの鷹です。どうも白い犬は苦手です。

こんなかわいいお嬢ちゃんも応援してくれたのにこの日も成瀬にやられました。ナルセない気持ち。

川崎君、来シーズンは甲子園とYAHOOドームで日本シリーズを戦いましょう。

2010.10.21(697)

■7年目の稲刈り

京都美山での米作りは7回目の稲刈りを迎えました。無農薬米作りの苦労は雑草(こなぎ)との闘いです。今年は水の管理が成功して雑草はほとんど生えませんでした。ですから、雑草抜きの作業がなかったので かなり楽をさせていただきました。雑草(コナギ)は常に田んぼに水を張っておかなければなりません。モグラの穴とか思わぬところから水が抜けて田んぼが干上がります。そうするとあっという間に雑草(コナギ)が猛威を振るうわけです。水の管理というのは毎日田んぼを見ていなければできないことで大変な事です。

子供が田んぼでカエルやいもり、バッタを追い掛け回して遊んでいる姿をみるとホットします。都会でこんな元気な子供の姿を見なくなりました。

2010.09.22(696)

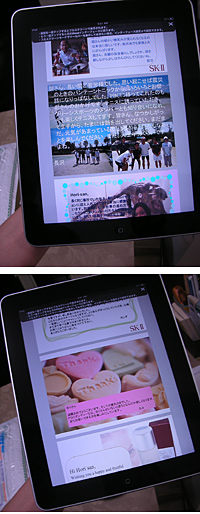

■今時の寄せ書き

知人が20年間勤めた会社を退社しました。普通は記念に色紙に寄せ書きをして渡すところですが、なんと、iPadに160人のメッセージが入ったものをもらったのです。個々に趣向を凝らしてあります。動画もあります。まさに今時の『寄せ書き』です。かっこいい。スマート。さすが外資系の会社は進んでいます。

送別会も会社内のスペースにバーを設け、誰でも立ち寄れる形式、司会も挨拶も全て英語。英語が公用語です。

傘屋業界とは火星とスッポンの違いを感じます

2010.08.14(695)

■琵琶湖花火大会

今年で連続3回の観賞になります。打ち上げ地点から約400m離れたところに台船を浮かべその上から見物します。真正面の超特等席です。琵琶湖の花火は以前、湖上に多数のヨット、ボートが出て観賞することが出来ましたが死亡事故があってからは一切禁止となりました。ただ、商業用の船はOKのようですが、一般的にはあまり知られていないという事です。

今年からは湖岸の場所取りも禁止されました。2週間も前からブルーシートで場所を確保しているそうで、これはマナー違反を超えています。

花火は湖面を照らし実にきれいです。琵琶湖の花火は日本の花火ベスト5にも入っています。

2010.08.06(694)

■鉾建て

京都では11日頃から祇園祭の鉾建てが始まります。幼い頃から25mもあるあの鉾をどのように建てるのか不思議に思っていましたが、今年初めて偶然にそれを見ることが出来ました。横に寝かせた25mの鉾の骨組みを前後からジャッキで引っ張りあげるのです。一番上の画像は鉾頭の『菊水』です。これが、鉾の台の2点を支点として持ち上がるのです。塩とお酒で清めて鉾は徐々に立ち上がっていきます。緊張の30分。『ギシ、ギシ』ときしみながら、見事 鉾は立ち上がりました。ご存知の通り鉾は木と縄だけで組み上げます。釘は一切使いませんが、鉾建てにはジャッキを使っていました。昔はこれも人手のみだったのでしょうか。1000年続く祇園祭。京都人にとっては特別な思いに駆られます。

2010.07.12(693)

■究極の田んぼ(2)

無農薬は除草剤をまかないので雑草(コナギ)との闘いと言いましたが、ではなぜ岩澤さんの耕さない田んぼでは雑草が生えないのでしょうか。それは、耕すということは雑草の種を発芽させることです。ですから、冬の間も耕さず水をいれておくと、雑草は発芽しないのです。イトミミズが発生してその糞のトロトロ層が田んぼを覆い、雑草が生えないという理屈です。これはすごい事です。

2010.07.05(692)

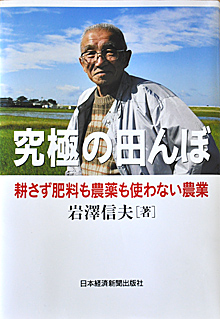

■究極の田んぼ

無農薬の米作りに参加して7年目になります。毎年、深く考えもせず米作りを続けてきました。無農薬の米作りで一番大変な作業は雑草(コナギ)との闘いです。除草剤を使用しないのでコナギは抜いても抜いても生えてきます。本当に疲れます。思わず除草剤を使いたくなるものです。

しかし、右の岩澤信夫さんの『究極の田んぼ』という本を読んで驚きました。『耕さず肥料も農薬も使わない』米作り。こんな事が本当に出来るのかと。まず疑問に思ったのは肥料を与えずなぜ米が出来るかということです。答えは冬の間も田んぼに水を張っておくと結果、イトミミズが1反に1000万匹も発生してその糞が5センチもの層になり、肥料になるというのです。これだけでも驚きなのに『田んぼを耕さず』も驚きです。詳しくはココで書きませんが、全て理にかなっています。

こんな理想的な農業が広まらないのはおかしいと思うのですが、化学肥料、耕運機など必要なくなるので携わる巨大な組織が困るわけです。

世の中よく似た事が多くあります。個人では何ともしがたい巨大組織との闘いです。

2010.07.01(691)

■カップメン

カップラーメンのふたを一生懸命押さえている男、『カップメン』。ネーミングもその姿も涙を誘います。体は熱に反応して白く変色していきます。3分経ったら真っ白になるというわけではないのですが。

こういう健気なメンズ、現実にも最近増えていそうで笑えます。840円です

2010.05.13(690)

■保育所のフェンス

保育所のフェンスは以前はネットでした。この前を通るとかわいい子供たちが遊んでいるのが見え、思わず頬が緩みます。20年前、娘二人もこの保育園でお世話になり、元気に走り回っていたのを昨日のように思い出します。時代が変わってきたのでしょうか、このように外から見えないフェンスに変わりました。

理由はよく分かるような、寂しいような。他人から見えないように全て囲ってしまうような日本になりました。

2010.05.04(689)

■大相撲 大阪場所

春を呼ぶ大相撲大阪場所。初めて見に行きました。朝青龍が引退してちょっと寂しい場所になりました。やはり興行にはスターが必要です。白鵬より日馬富士の方が人気あるんですね。魁皇も人気です。

面白かったのは懸賞のアナウンス。やはり懸賞といえば『永谷園』。懸賞1本づつに場内アナウンスが入ります。

「味ひとすじお茶づけ海苔の永谷園、

さけ茶づけの永谷園、

梅干茶づけの永谷園、

たらこ茶づけの永谷園、

わさび茶づけの永谷園」

場内がどっと笑いに包まれました。

(『イチジク浣腸』も相変わらずがんばっていました。)

2010.03.25(688)

■リコール4回

トヨタのリコールが大きな問題となっていますが、わが家の洗濯機はなんとリコール4回です。

乾燥の際に火がでる可能性があるということで、これまで3回修理に来ました。修理してもまた、リコールの繰り返し、結局新しい洗濯機に交換ということになりました。購入してから7年が経ちました。その間乾燥機を使ったのは数回。

サンヨーも大きな信用をなくしたと同時に莫大な損失が生じました。業界は違いますが、物を作る立場として教訓にしなければならないことです。

2010.03.04(687)

■節分お化け

京都では昔、節分の日に厄から逃れるために、仮装をする風習がありました。女性が男装をしたり、男性は女装を、また、お年よりは桃割れで振袖を着たりしたそうです。江戸時代から始まり、昭和の初期まで京都では一般的に行われていましたが、しだいに姿を消し、現在は花街で行われるのみとなりました。花街の「お化け」は芸妓、舞妓が仮装をして、趣向を凝らした寸劇を披露します。この日は30ほどのお座敷を10分刻みで回りますから、花街を仮装のまま、文字通り走り回ります。道には「お化け」をカメラに収めようと素人カメラマンが多く待ち受けています。

この伝統行事、京都生まれのワタシでさえ見たことも聞いたこともありませんでした。このようなおもしろい風習が京都にあるのですから、冬の風物詩として広めればうけると思いますが。

京都は「ハロウィン」より「お化け」が似合います。

2010.02.04(686)

■が~まるちょば

グルジア語で「こんにちは」。パントマイムというジャンルを超えたサイレントコメディ。日本より海外での活躍がめざましく、日本ではなかなか見られませんでした。何事もそうですが、想像をこえるものを見せられると、人は感動を憶えます。100分間、意味のある言葉は皆無。

涙が止まらないほど笑いました。なるほど、世界で通用する芸です。

2010.02.01(685)

■クラシックドーム

完全遮光の日傘を作り始めた10年前は、傘のシルエットが深いタイプ、一種類のみの販売でした。お客様からは「キノコ傘」とも呼ばれておりました。ご要望も多かったので、今年はこのドーム型の日傘を復活させます。ドーム型にするには普通の傘骨ではこのシルエットはでません。受け骨の位置など骨自体を専用に作る必要があります。カーブが深いので、親骨の負担も大きく、丈夫な親骨を求められます。親骨は軽くて丈夫なカーボン製、10年前は高価なため使用できませんでしたが、時間が解決してくれました。

もうひとつの特徴は中棒と手元を一本の樫で作りました。デザイン的にもすっきりしてきれいです。

都会の人ごみで日傘をさすのは心が引けるもの。大きさ的にはショートサイズと同じ小ぶりですが、このシルエットが体を包んでくれて安心感があります。

このクラシックドームは3月末発売予定です。(価格は未定です)

2010.01.19(684)

最新記事

-

【本キャンペーンは終了しました】【完全遮光マスク】プレゼントキャンペーン期間延長のご案内

2025.10.16 | お知らせ

-

【本キャンペーンは終了しました】【完全遮光マスク】プレゼントキャンペーン

2025.10.2 | お知らせ

-

『VOGUE』でサンバリア100の完全遮光日傘・帽子・UVメーターが紹介されました

2025.7.14 | メディア掲載情報

-

『mi-mollet』で”黒以外”の完全遮光日傘 人気ランキングTOP5が紹介されました

2025.7.2 | メディア掲載情報

-

【屋外での熱中症対策方法は?】役立つグッズや状況別のポイント、応急処置まで解説

2025.6.25 | スタッフコラム